La complexité rime évidemment avec la difficulté de prendre des décisions. Essayons de décrire le monde tel qu’il est aujourd’hui et de trouver des pistes sur comment s’y prendre pour agir tout de même !

Un monde dit « VUCA »

La description de notre réalité contemporaine peut se faire grâce à un acronyme qui a ses origines militaires — le War College américain définissait ainsi le mode à la sortie de la Guerre Froide — et qui a été repris et vulgarisé par les chercheurs en leadership (1). Voilà donc l’origine de l’acronyme VUCA.

- Volatility (volatile) : Les changements de nature économique, technologique, géopolitique arrivent de plus en plus rapidement et soudainement et les problèmes peuvent se répandre à travers le monde en quelques heures.

- Uncertainty (incertain) : Il y a incertitude sur les événements actuels et futurs. Il y a un flux d’informations important et du bruit de fond avec des points de vue opposés.

- Complexity (complexe) : L’analyse et la prise de décision sont affectés par un nombre croissant de facteurs et leurs interdépendances.

- Ambiguity (ambigu) : L’information est ambiguë. Malgré la quantité d’informations disponibles, l’évaluation et l’interprétation sont difficiles.

Dans un contexte où tout change très rapidement, où il est difficile de se retrouver dans la masse d’informations contradictoires qui nous entourent et où le nombre de variables à prendre en compte devient faramineux, il est bien compréhensible de se retrouver en difficulté pour savoir quoi faire ! Y a-t-il une solution ?

Les situations à risque nous enseignent – deux exemples pour illustrer une solution possible

D’abord en 1950 avec Juan Manuel Fangio, pilote automobile, lors du Grand Prix de Monaco. Pendant la course, juste derrière un virage à 90 degrés, un accident implique plusieurs voitures. Fangio ne peut pas le voir, mais, sans savoir pourquoi, il ralentit suffisamment pour ne pas entrer en collision avec les voitures arrêtées sur la piste, se fraie un chemin et finit par gagner la course. Par la suite, on a essayé d’expliquer comment il a pu « savoir ». La seule explication qui a été retenue est le fait que Fangio a vu sans s’en rendre compte, de manière subconsciente, que les spectateurs en bord de pistes ne regardaient pas sa voiture qui arrivait (ce qui aurait été le comportement normal), mais regardaient de l’autre côté, après le virage. Le subconscient du pilote, dont l’expérience de courses était déjà grande, lui a signalé que quelque chose n’allait pas, ce qui l’a poussé à ralentir plus que d’habitude et éviter la collision.

Un autre personnage qui doit prendre des décisions importantes et dans des situations à haut risque est George Soros, grand financier et gestionnaire de Hedge Funds. Dans un article du journal Frankfurter Allgemeine (2), il est expliqué que Soros a de nombreuses théories sur les investissements et qu’il les suit à la lettre… sauf quand son corps lui parle ! Il dit en effet que les maux de dos et d’autres symptômes psychosomatiques étaient autant de bons signaux que ses théories.

Rien de magique

Voilà donc deux exemples de ce qu’on appelle la « Unconscious thoughts theory » (3). Selon cette théorie, et les recherches menées par Djiksterhuis et Nordgren, notre cerveau est capable de prendre de bonnes décisions de manière intuitive. Rien de magique là-derrière ! Simplement, notre subconscient peut élaborer des données plus rapidement que notre cerveau cognitif.

Du coup, il nous envoie des signaux sous forme de sensations corporelles : tensions musculaires, douleurs, maux de tête, … Toutes sortes de signaux envoyés pour nous dire que quelque chose se passe. Notre cerveau se base sur des expériences passées, sur les souvenirs émotionnels qu’il va mobiliser quand quelque chose lui semble problématique.

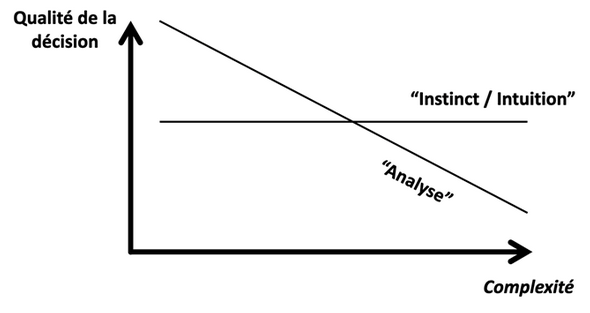

La qualité de la décision intuitive est stable, voyez le graphique. Mais la qualité de la décision analytique décline, elle, avec la complexité de la situation. On arrive alors à un stade de complexité qui nous encourage à faire confiance à notre intuition plutôt que de vouloir tout analyser.

Analyser les données est moins efficient dans les situations complexes

Si nous écoutons les signaux que notre cerveau nous envoie, si nous faisons confiance à notre mémoire émotionnelle, nous pouvons prendre des décisions qui seraient meilleures que si nous analysions toutes les données. Dans un monde VUCA, il est de toute façon quasi impossible d’analyser l’ensemble des données.

Un « pile ou face » comme outil de prise de décisions ?

Prenez une pièce de monnaie, attribuez deux décisions possibles aux deux faces. Lancez votre pièce mais ne regardez pas le résultat immédiatement ! Posez-vous tranquillement pour être en mesure de vous observer, d’écouter votre corps. Si, en découvrant le résultat, vous vous sentez soulagé et votre corps se détend, c’est peut-être que la décision est la bonne pour vous – et que quelque part vous le saviez déjà. Si par contre vous observez une tension dans vos muscles, un malaise face à cette décision, peut-être n’était-ce pas la bonne. L’analyse a ses limites dans un monde VUCA. Votre expérience, votre mémoire émotionnelle et votre intuition seront probablement plus utiles dans la prise de décision.

Votre corps et vos sensations sont d’excellents indicateurs pour vous permettre de faire les bons choix. Êtes-vous prêt-e à leur faire confiance ?

Eva Di Fortunato, formatrice et consultante en entreprise

Notes :

(1) « What VUCA really means for you », Harvard Business Review, Janvier-Février 2014

(2) FAZ du 21.09.2016

(3) Dijksterhuis A. and Nordgren L.F., A theory of unconscious thougts. Perspectives on Psychological Science, 2006, 1: 95-109